-7-

Ruth Baumer

Optische Erfindungen von der Lochkamera

zum Wanderkino

Historische Augenblicke

Üblicherweise konzentrieren wir uns bei der Betrachtung der Geschichte des Films auf den Aspekt des technischen Fortschritts. Dieser Blickwinkel läßt nur einen historischen Augenblick zu: das Jahr 1895 mit den ersten kinematographischen Vorführungen. Und er benennt nur die Erfinder, die sich mit diesem historischen Augenblick verbinden: die Gebrüder Lumiére.

Im Grunde gibt es jedoch keinen einzelnen Erfinder, keinen einzelnen historischen Augenblick. Die optischen Erfindungen, die sich im Vorfeld der Kinematographie um die bildhafte Wiedergabe der Wirklichkeit bemühten, sind die eigentlichen Bausteine des Films. Doch werden sie meist nur als unvollkommene Schritte zum viel ausgereifteren Film belächelt.

Der Kinematograph bündelt zwar verschiedene Sehbedürfnisse, die bis dahin nur partiell befriedigt wurden, er verdrängt aber auch alte Bildmedien, deren ästhetische Erlebnisformen der Film nicht bieten kann. Wir spüren ihnen nach.

Schon die ersten Anwendungen und Vorführungen der optischen Erfindungen vor der Kinematographie, - Camera obscura, Guckkasten, Laterna magica, stroboskopische Spielereien, Photographie - fanden ein begeistertes und fasziniertes Publikum.

Die frühen Bildmedien wie Moritatentafel und Guckkasten waren bereits darauf bedacht, nicht nur Vergnügen, sondern auch Information zu bieten. Aktualität war eine Priorität für das Angebot der Guckkastenmänner und -frauen. Historische Augenblicke, - ob politische Ereignisse oder Naturkatastrophen - wurden schnellstmöglich auf Papier gebannt und auf den Märkten als Neuigkeit angepriesen.

Mit der Geschichte der Bildmedien ist

eine Geschichte des (Augen-)Blicks auf das engste verknüpft. Viele

der

frühen optischen Sensationen

bieten ein intimes Blickerlebnis. Die Betrachtung eines Motivs oder Effekts

bleibt dem einzelnen vorbehalten, der durch Gucklöcher oder Sehschlitze

mitten in die Szene blickt. Er bestimmt Zeitpunkt, Dauer, Intensität

und häufig auch den Inhalt des Blickerlebnisses selbst.

Mit der Entwicklung der Projektionskunst wird die Schaulust ein kollektives Vergnügen. Das in einem Saal sitzende Publikum wird zu angekündigten Vorstellungsterminen mit einem feststehenden Programm unterhalten. Bei den Blicken in die Apparate und auf die Leinwand handelt es sich insofern um historische (Augen-) Blicke.

-8-

Das Geheimnis der dunklen Kammer

Camera obscura (lateinisch) bedeutet nichts anderes als eine dunkle Kammer, in die wir hineingehen und ein einzigartiges optisches Phänomen beobachten können Wird in diesem dunklen Raum an einer Seite eine kleine Öffnung angebracht, durch die ein Lichtstrahl eindringen kann, zeichnet sich an der gegenüberliegenden Seite das Bild der Außenwelt seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend ab. Wird im Lochausschnitt eine Sammellinse eingesetzt, erhöht sich die Schärfe und Helligkeit des Bildes und mit Hilfe eines Spiegels wird das Bild wieder umgekehrt und seitenrichtig abgebildet.

Eine erste Erwähnung der Camera obscura findet sich bei dem arabischen Gelehrten Ibn Al-Haitham im Jahre 1038. Er wendet diese Technik an, um bei der Betrachtung von Sonnenfinsternissen sein Augenlicht nicht zu gefährden. Im 15. Jahrhundert erkennt Leonardo da Vinci (1452-1519) die Analogie zur Funktionsweise des menschlichen Auges und gibt eine erste exakte Beschreibung von Technik und Wirkung der Camera obscura.

Eine größere Verbreitung findet die Camera obscura im 16. Jahrhundert durch Giovanni Baptista della Porta (1553-1615). Er nutzt ihre technischen Möglichkeiten zur Inszenierung von Zauberspektakeln: Vor einem verdunkelten Zuschauerraum, der mit einer Öffnung versehen ist, läßt della Porta von Schauspielern pikante Liebesszenen, brausende Jagden oder furchteinflößende Geisterszenen spielen, deren Abbild auf einem weißen Tuch im Innern des Raumes erscheint. Mit seinem Zaubertheater unternimmt er zahlreiche Reisen durch Europa und wird zum Vorbild für die Gaukler mit ihren Jahrmarktsunterhaltungen.

Die Beobachtungen und die Auseinandersetzung mit der Camera obscura führen im weiteren zum Guckkasten, zur Laterna magica und in ganz direkter Weise zur Entwicklung des Photoapparates.

Das

Abbildungsprinzip

der Camera obscura;

aus: Athanasius Kircher:

Ars magna lucis et umbrae, 1671.

-9-

"A la Silhouette" oder der Schattenriß

Das Umrißzeichnen wird ab der Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer vielfach ausgeübten Kunst. Die Bezeichnung silhouettieren geht auf den französischen Finanzminister Etienne de Silhouette zurück, der um 1757 in Paris zum Stadtgespräch wird, weil er alles auf "die ökonomischste Weise" einzurichten versucht. So wird jedes neue, populäre Vergnügung verächtlich "a la Silhouette" genannt, darunter auch die Schattenbilder. Ihre Billigkeit gegenüber den kostspieligen Ölgemälden soll damit hervorgehoben werden.

Einen besonderen Aufschwung nimmt das Silhouettieren zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Physiognomiker Johann Caspar Lavater (1741-1801 ) bildet es zu einer besonderen Kunst aus und stellt Regeln zur Interpretation von Silhouettenportraits auf.

Bis zum Beginn der Photographie ist der Schattenriß das 'Portraitbildnis mit der größten Verbreitung.

links:

links:

Silhouettierstuhl

nach Lavater

Das Spiel mit Licht und Schatten

Die Schattenspielkunst wie sie in China ausgeübt wurde (die ältesten Berichte stammen von 1100 v. Chr.), ist in gewisser Weise die älteste und einfachste Art der Projektion: Mit einer punktförmigen Lichtquelle (Fackel, Kerze, Ol-, Petroleum- oder Glühfadenlampe) werden Schatten auf einer durchscheinenden Wand abgebildet, auf deren Gegenseite das Publikum sitzt. Die Schatten werden entweder von sich bewegenden Personen oder von beweglichen Figuren aus Leder, Horn, Holz und Papier erzeugt. Das Schattenspiel bietet von Anfang an die Möglichkeit, tatsächliche Bewegung auf einer Leinwand vorzuführen.

Das Schattenspiel widmet sich ursprünglich religiösen Themen und literarischen Motiven. Diese Inhalte weichen aber seit Beginn der Moderne immer mehr zugunsten von Aktualität und Belustigung zurück. Fahrendes Volk macht das Schattenspiel und die magische Wirkung bewegter Figuren vor flackerndem Licht im 17. Jahrhundert in Europa bekannt. Unter dem Begriff der ombres chinoises sind künstlerische Vorführungen gegen Ende des 18. Jahrhunderts auch in den Salons weit verbreitet.

rechts:

rechts:

La Silhouette du Lapin;

aus: Magasin pittoresque,

Tome XVII, 1849.

-10-

Arthur

Maximilian Miller (1901-1992)

Der Lehrer und Dichter beherrschte meisterhaft die Kunst des Porträtierens mit dem Schattenriß. Zahlreiche Figuren, Tiere, Pflanzen und Szenen gestaltete er in filigraner Zartheit als Scherenschnitte. Text und Bilder sind seinem Buch "Spiel der Schatten", Stuttgart 1974, entnommen.

"Der Schatten ist der wunderlichste

Geselle von der Welt. Sobald ein Licht vor uns aufgeht, sei's die Sonne,

sei's eine Lampe, ist er da. Er streckt sich über die helle Fläche,

über die wir schreiten, kurz und gedrungen, oder riesenlang, daß

wir uns selber kaum erkennen, er fängt sich plötzlich an einer

weißen Wand, an der wir entlang gehen oder vor der wir stehen, und

jetzt sieht er uns zum Verwechseln ähnlich: jede Linie unseres Profils,

jedes Haar über unserer Stirne, jeder Knopf an unserem Rocke, jede

Falte an unserem Gewand prägt sich in voller Schärfe aus. Aber

sowie wir uns wenden, uns schräg zur Wand stellen, oder sowie unsere

Lichtquelle anfängt, sich zu bewegen, schweift der dunkle Geselle

zu den abenteuerlichsten Figuren und Fratzen aus und ist zu jeder Verwandlung

fähig. Immer aber bleibt er an unseren Füßen festgewurzelt.

Er kann uns belustigen, aber auch erschrecken. Und wir können mit

ihm spielen." Arthur Maximilian Miller

Abbildungen:

Bauernköpfe.

Scherenschnitte von A.M. Miller,

1923

-11-

Arthur Maximilian Miller gestaltete mit seinen Brüdern aus schwarzem Karton Figuren und Kulissen für das Schattentheater. Seine Figuren sind an mehreren Stellen durch Führungsstäbchen beweglich. Als Schatten werden sie auf einen durchleuchteten Hintergrund projiziert und können wie im Theater agieren.

A. M. Miller verfaßte für sein Schattentheater mehrere Stücke: Für einige davon komponierte sein Bruder Robert die Musik.

Maria durchs Gebirge ging, Mysterienspiel

Kornauer WeihnachtsspieI , MysterienspieI

Oberuferer Paradeis- und Weihnachtsspiel,

Bearbeitung eines Mysterienspiels

aus dem 15. Jh.

Drei Menschen und der Tod, Mysterienspiel

Das Herz auf der Zeder, Märchen

für Erwachsene

Das Sternenmädchen, Märchen

für Erwachsene

Die Hochzeitsblume, Märchen für

Kinder

Die Purpurlampe, Märchen für

Kinder

Szene aus "Maria

durchs Gebirge ging

aus: Mein Schattentheater,

Kempten 1985

-12-

Guckkästen - Fenster zur Welt

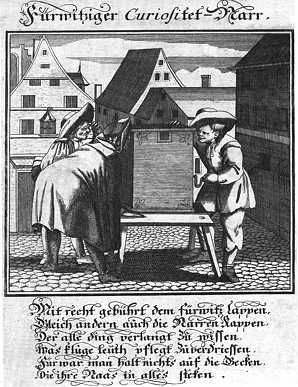

Eine der frühen Formen des "Licht-Spiels" sind die Guckkästen, die sich ab der Mitte des 18. Jahrhunderts als selbstverständliche Volksbelustigung auf den Jahrmärkten etablieren. Umherziehende Guckkastenmänner und -frauen tragen auf ihrem Rücken nicht nur Unterhaltung, sondern auch die neuesten Nachrichten um die Welt.

aus:

Joseph Wolff:

aus:

Joseph Wolff:

Narren- Kurtzweil,

Augsburg 1754

Der Guckkasten ist ein im Inneren dunkles Gehäuse mit Einblicköffnungen, die mit einer Sammellinse versehen sind. In den ersten Guckkästen Ende des 17. Jahrhunderts liegen die Bilder flach auf dem Gehäuseboden und werden über einen Spiegel betrachtet. Später werden die Bilder an der Rückwand des Kastens befestigt und können direkt durch die Sammellinse wahrgenommen werden. Dadurch sind bei den Vorführungen originelle Beleuchtungseffekte möglich. Fensteröffnungen oder Laternenscheiben auf den Stichen werden beispielsweise ausgeschnitten und dann mit farbigen Papieren hinterklebt. Mit einer künstlichen Beleuchtungsquelle im Inneren des Guckkastens oder mit dem von hinten durchdringenden Tageslicht können so dem erstaunten Publikum Sonnenuntergänge, Festbeleuchtungen oder Feuersbrünste überzeugend vorgeführt werden.

Der Guckkasten öffnet dem Publikum mit seinen Motiven die Augen für die Welt. Wer in den Kasten guckt, kann nun plötzlich Städte besuchen, von deren Existenz bisher kaum einer wußte, durch Paläste spazieren, Naturkatastrophen und politische Ereignisse hautnah erleben.

Der Guckkasten ist bereits ein aktuelles Massenmedium, historische Augenblicke sind oft schon wenige Tage, nachdem sie sich ereignen, von Zeichnern und Stechern auf Guckkastenblätter gebannt und vervielfältigt.

Eines der Hauptzentren der Herstellung solcher kolorierter Kupferstiche ist die Stadt Augsburg (Beitrag von Wolfgang Seitz in diesem Buch und Farbseiten).

-13-

Kulissenbilder

Eine Kulissenbildserie besteht aus sechs oder sieben kolorierten Kupferstichblättern, die hintereinander gereiht in einen Guckkasten eingelegt werden. Sie sind im Mittelfeld ausgeschnitten und erlauben dadurch den Blick durch die einzelnen Blätter hindurch bis zum abschließenden Hintergrundbild ohne Durchsicht. Das vorderste Blatt stellt meist eine Bühne dar, das hinterste eine Landschaftsszenerie (siehe Farbseite 3).

Guckkasten

mit

Guckkasten

mit

Kulissenbildern,

um 1800

Betrachtet man durch die Linse des Guckkastens die gestaffelten Kulissenbilder, entsteht die Illusion von Perspektive und Tiefenwirkung. Man glaubt, in die dreidimensionale Tiefe eines Raumes zu schauen.

Kulissenbilder entstanden ausschließlich

im 18. Jahrhundert im Verlag Martin Engelbrecht in Augsburg in drei verschiedenen

Formaten. Neben biblischen Themen waren Stadtansichten, Feste und Feiern,

Alltagsmotive sowie Katastrophen sehr beliebt.

-14-

Die Illusion der Bewegung

Ab 1840 werden in Europa optische Spielereien besonderer Art angeboten: Das Thaumatrop (Wunderscheibe), das Phänakistiskop oder Stroboskop (Lebensrad) und das Zoetrop (Lebensdreher oder Wundertrommel).

Ihre Attraktivität beruht auf zwei Eigenschaften der Wahrnehmung, deren Erkenntnis auch die Geschichte der Projektion nachhaltig verändert, dem stroboskopischen Effekt und dem Nachbildeffekt.

Der Nachbildeffekt kommt dadurch zustande, daß ein Lichtreiz, der auf das Auge einwirkt, nicht sofort erlischt. Wenn die Abbildung einer Wahrnehmung auf der Netzhaut abrupt von einer anderen unterbrochen wird, wirkt die erste noch eine Weile nach. Dies ist ein physiologisches Phänomen des menschlichen Auges.

Der stroboskopische Effekt dagegen wird im Bewußtsein des Betrachters hervorgerufen, er ist also psychologischer Natur. Werden Einzelbilder von Bewegungsabläufen mit geringfügigen Phasenabweichungen scharf abgegrenzt nacheinander wahrgenommen, entsteht der Eindruck einer Bewegung. Dieser Moment der Täuschung ist die Voraussetzung für das filmische Sehen, das von der Nachbildwirkung noch unterstützt wird.

Lebensrad und Wundertrommel

Die erste Vorführung eines kontinuierlichen Bewegungsablaufes gelingt im Jahr 1832 mit dem Lebensrad. Angeregt durch die Funktionsweise des Faraday'schen Rades haben der Wiener Simon Stampfer (1792-1864) und der Brüsseler Joseph Plateau (1801-1883) unabhängig voneinander das Lebensrad erfunden. Auf eine runde Scheibe werden Bewegungsphasen etwa eines Tanzes gezeichnet. Zwischen den einzelnen Bildphasen werden Sehschlitze in der Scheibe angebracht. Die Betrachtung der Szene vor einem Spiegel führt zu folgendem Effekt: Blickt man bei schnell drehender Scheibe durch die Sehschlitze, sieht man im Spiegel eine scheinbar ruhende Scheibe und einen sich drehenden Tänzer. Spätere Modelle trennen Sehschlitze und Phasenbilder, so daß der Spiegel unnötig wird.

Die Wundertrommel wird 1833 von dem Engländer William George Horner (1786-1837) vorgestellt, sie ist eine Weiterentwicklung des Lebensrades. Die Bewegungsphasen sind hier auf Papierstreifen gezeichnet oder gedruckt, die in die Trommel eingelegt werden. Beim Drehen blickt der Betrachter durch die angebrachten Seh-

Stroboskop

von S. Stampfer

-15-

schlitze. Diese bewirken wie beim Lebensrad den stroboskopischen Effekt. Bei der Wundertrommel können erstmals mehrere Zuschauer gleichzeitig den sich ständig wiederholenden Streifenfilm betrachten.

Das Praxinoskop

Im Jahr 1877 meldet der französische Professor für Naturwissenschaften Emile Reynaud (1844-1918) das Praxinoskop oder den Tätigkeitsseher zum Patent an. Es ist eine Vervollkommnung der Horner'schen Wundertrommel. Der Bewegungsfluß und die Helligkeit sind erheblich verbessert, da die Phasenbilder nicht mehr durch Sehschlitze, sondern über Spiegel im Inneren der Trommel betrachtet werden. Die Anzahl der Spiegel entspricht der Anzahl der Bewegungsphasen.

Zwei Jahre später entwickelt Reynaud ein Praxinoskop- Theater. Die Szenerien der Bildstreifen spielen sich nun vor austauschbaren Szenenhintergründen ab. Diese Version wird so populär, daß sie als "Hauskino der achtziger Jahre" bezeichnet wird.

1892 eröffnet Reynaud sein Theatre Optique. Er hat es geschafft, sein Praxinoskop- Theater für ein großes Publikum projizierbar zu machen, indem er die Prinzipien des Lebensrades und der Zauberlaterne vereint. Eine Laterna magica projiziert einen Hintergrund, über eine zweite Laterna magica werden die Phasenbilder einer Bewegung, die Reynaud auf Gelatinefolien malt, eingeblendet. Dazu ertönt passende Begleitmusik und über kleine Metallzungen, die am Bildband befestigt sind, werden Geräuscheffekte durch elektrischen Kontakt ausgelöst. Die Illusion ist perfekt.

Doch der Erfolg des Kinematographen ab 1895 überstrahlt das Reynaud'sche Unternehmen und läßt es im Jahre 1900 eingehen.

Praxinoskop-

Theater,

Emile Reynaud,

Paris 1880

-16-

Laterna magica - das Spiel der bunten Schatten

Der deutsche Jesuitenpater und Universalgelehrte Athanasius Kircher (1601-1680) beschreibt 1671 in der zweiten Auflage seines Werkes "Ars magna lucis et umbrae" als einer der ersten die Laterna magica und ihre Funktionsweise.

Die Laterna magica (lateinisch) oder Zauberlaterne hat sich aus den Prinzipien der Camera obscura und dem Schattenspiel entwickelt: Eine künstliche Lichtquelle wird in einen dunklen Kasten gestellt. Das Licht fällt durch eine kleine runde Öffnung, die mit einer Sammellinse versehen ist, nach draußen. Ein zwischen Lichtquelle und Linse gebrachtes Glasbild, dessen Motiv auf dem Kopf steht, wird stark vergrößert und nicht mehr kopfstehend auf die gegenüberliegende weiße Wand projiziert. Durch einen Hohlspiegel hinter der Lichtquelle wird die Lichtstärke erhöht.

Nachdem das Prinzip der Laterna magica bekannt ist, bemächtigt sich zuerst die Kirche ihrer Dienste: Durch schreckliche Bilder von Tod und Teufel sollen die Gläubigen von der "Begehung böser Taten" abgehalten werden. Seit Beginn des 18. Jahrhunderts entwickelt sie sich zu einer Attraktion auf den Jahrmärkten. Schausteller ziehen mit den magischen, bunten und skurrilen handgemalten Glasbildern in ihren Kästen von Ort zu Ort, erzählen Geschichten und berichten von Neuigkeiten und Sensationen. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts wird die Laterna magica als seriöse Unterhaltungskunst auch in den Salons gepflegt und in Universitäten und Schulen als wissenschaftliches Hilfsgerät verwendet.

Ein Spektakel mit dem Phantascop

Mit den Einfällen genialer Unterhaltungskünstler verwandelt sich die einfache Bilderschau mit der Laterna magica zu einem kompletten lllusionsvergnügen. Ein unerreichter Meister dieses Metiers ist der Belgier Etienne Caspar Robertson (1763-1837), der 1797 sogar aufgeklärte Pariser in der düsteren Gruft eines Kapuzinerklosters das Fürchten lehrt.

Mit seinen Phantasmagorien (Geistererscheinungen), erweckt er Verstorbene für Sekunden wieder "zum Leben", indem er deren Bilder auf Rauch projiziert. Er arbeitet bereits mit Rückprojektion. Den Standort seiner auf Rädern fixierten Laterna magica, die er "Phantascop" nennt, kann er geräuschlos verändern. Er läßt etwa ein Bild als kleinen Lichtpunkt beginnen und ständig größer werden, so daß sein Publikum annimmt, der Geist stürzt mitten in es hinein. Die Vorführungen regen eine Vielzahl von Imitatoren an, ihm nachzueifern: Henry Langdon Child, Albert Smith, Leopold Ludwig Döbler und Paul Hoffmann.

Zur gleichen Zeit wie Robertson beschäftigt sich der Stuttgarter Johann Carl Enslen (1759-1818) mit der Projektionskunst. Wo er mit seinem Kunstkabinett gastiert, zeigt er in technisch vergleichbarer Weise wie Robertson "Geistererscheinungen" und ein "optisches Ballett".

-17-

Aktualitätenschau

Ägypten

Die Vorstellung von Ägypten und

den sagenhaften Pyramiden ist um 1770 noch verschwommen und unklar. So

ist das Zustandekommen des abgebildeten Guckkastenbildes mit der sehr eigenwilligen,

phantasievollen . Darstellung zu erklären.

Die

ägyptischen

Pyramiden in der

Vorstellung des

18. Jahrhunderts.

Guckkastenblatt von

Georg Balthasar Probst,

August, nach 1766

Dies ändert sich in dem historischen Augenblick, als Napoleon 1798 zu seinem Ägyptenfeldzug aufbricht. In seinem Tross führt er viele Wissenschaftler und Künstler mit sich, die vor Ort detaillierte Zeichnungen anfertigen. Sie werden nach der Rückkehr Napoleons unter dem Titel "Description de l'Egypte" in einem Zeitraum von 25 Jahren als Folge von 26 Bänden veröffentlicht.

Der Vesuv

In der Geschichte der Naturkatastrophen

hat der Vesuv für den Menschen eine besondere Bedeutung. Jahrhundertelang

galt er als erloschen, bis am 24. August des Jahres 79 n. Chr. die Katastrophe

über Pompeji und Herkulaneum hereinbrach: Die beiden Städte wurden

unter einer sechs Meter dicken Lavaschicht begraben. Durch einen Zufallsfund

im Jahre 1748 begannen genauere Nachforschungen und die Ausgrabung beider

Orte.

Die Tätigkeit dieses Vulkans im Lauf der Jahrhunderte ist durch viele Berichte dokumentiert. 1794 findet in den Tagen vom 15. Juni bis zum 8. Juli eine Eruption mit verheerenden Auswirkungen statt. Französische Jakobiner zitieren daraufhin dieses Motiv der "befreienden Kraft" in der Revolutionskunst.

-18-

Die Laterna magica als Spielzeug

Ab etwa 1885 werden in Nürnberg, der damaligen deutschen Spielzeugmetropole, von verschiedenen Firmen Laterna-magica-Geräte für Kinder hergestellt. In einer Holz- oder Pappschachtel befinden sich im Standardset ein kleines Projektionsgerät mit einem Petroleumbrenner und 12 Bildstreifen (nicht mehr handgemalt, sondern mit chromolithographierten Abziehbildern) und vielfach ein Textheft, nach dem die Bilder zu erläutern sind. Die Laterna magica hält um diese Zeit tausendfach Einzug in die Kinderstuben. Sie bleibt lange Jahre, vor allem zu Weihnachten, ein begehrtes Geschenk (siehe Farbseite 5).

Etikett

des

Verpackungskartons

einer Spielzeuglaterne

der Fa. Ernst Plank,

Nürnberg, um 1890.

-19-

Nebelbilder

Projektionslaterne

mit zwei Objektiven

aus: Das neue Universum, Bd. 3,

Stuttgart 1882

Ursprünglich ist mit diesem Begriff nur der Vorgang der Überblendung bezeichnet, der durch die Verwendung von Mehrfachprojektoren (Nebelbildapparate) möglich wird: Ein Bild verschwindet "wie im Nebel" und ein neues taucht aus ihm auf.

Der Begriff wird im Lauf der Zeit für alle Spezialeffekte der Projektion - Tag / Nacht, Sommer / Winter, Sonne / Regen -gebräuchlich. Aus den einfachen Laterna-magica-Bildern werden kunstvoll handgemalte Glasminiaturen und schließlich photographierte Motive, die mit aufwendigen Mechaniken ausgestattet sind. Dadurch werden immer komplexere Bewegungseffekte möglich. Fast unmerklich wird nun der Übergang von einem zum nächsten Bild, immer täuschender werden Schneefall, wogendes Wasser oder emporloderndes Feuer dargestellt. Damit nimmt auch die Vielfalt der Themen zu, von Astronomie, Geologie und Weltliteratur bis hin zu militärischer Propaganda.

Die Künstler bleiben meist unerwähnt, überliefert sind die Hersteller durch ihre Kataloge: Campender & Westley, Millikin & Lawley in London, Krüss in Hamburg, Liesegang in Düsseldorf. Eine Ausnahme ist Desh in Paris; er ist Maler und Hersteller in einem und fertigt handsignierte Bilder. Mit der Erfindung der Photographie weichen ab etwa 1870 die handgemalten den photographierten Motiven (siehe Farbseite 4).

-20-

Die Photographie - Abbild der Wirklichkeit

Am 19. August 1839 stellt Louis-Jacques Daguerre (1789-1851) in Paris sein Verfahren zur Herstellung von Photographien vor. Photographie ist die Kunst, die in der Camera obscura entstehenden Bilder auf andere Art dauerhaft zu machen, als durch eine Zeichnung von Hand.

Daguerre ist es gelungen, die eingefangenen Bilder auf chemisch vorbehandelten Metallplatten festzuhalten. Sie werden nach ihm "Daguerreotypien" genannt. Diese Erfindung ist wegbereitend, die Nachricht geht wie ein Lauffeuer um die Welt. Die Idee der Authentizität, des naturgetreuen Abbildes der Wirklichkeit, revolutioniert in Kürze alle Bereiche von Kunst und Technik.

Die Photographie ermöglicht auch neue optische Tricks und neue Verfahren, um Bewegung darzustellen, wie beispielsweise die Stereophotographie und die Chronophotographie (Reihenphotographie).

Das plastische Bild oder das Stereoskop

Der Stereobetrachter ermöglicht erstmals räumliches Wahrnehmen von zweidimensionalen Bildvorlagen. Dieser Effekt beruht auf einem speziellen Aufnahmeverfahren: Ein Motiv wird mit einem zweiäugigen Photoapparat aufgenommen, wobei die Distanz der beiden Objektive dem Abstand zwischen dem menschlichen Augenpaar entspricht. Der Schotte David Brewster (1781-1868) benutzt 1848 zum ersten Mal eine solche Doppelkamera für stereoskopische Aufnahmen. Es entstehen zwei voneinander geringfügig verschiedene Bilder. Bei der Betrachtung im Stereoskop verschmelzen die beiden Bilder zu einem und die räumliche lllusion entsteht.

Eine Vielfalt an Motiven wird angeboten: Ferne Länder, Sehenswürdigkeiten, Humoresken und Erotika.

Das bewegte Bild oder das Mutoskop

Im Mutoskop findet sich das Prinzip des "Daumenkinos" wieder aufgegriffen. Auf Papier gezeichnete Phasenbilder werden gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch Reihenphotos ersetzt. Phasenbilder von Bewegungsabläufen werden im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts von Eadweard Muybridge (1830~ 1904) und Etienne-Jules Marey (1830-1904) aufgenommen.

Im Mutoskop werden Hunderte dieser Phasenbilder auf einer Mittelachse befestigt, die mit einer Kurbel gedreht wird. Es entsteht eine erstaunlich lebendige Vortäuschung eines Bewegungsablaufes, obwohl sich nur die Bilderrolle dreht. Meist mit Münzeinwurf versehen, erfreuen sich die Mutoskope in Kneipen und auf Bahnhöfen großer Beliebtheit. Hineinsehen kann immer nur einer, es bleibt beim intimen Blick.

Mutoskop

im geöffneten Zustand.

Die Bilderrolle im Inneren wird

mit einer Handkurbel bewegt.

-21-

Lebende Photographien

Im Jahre 1895 ist es soweit: Die Geburtsstunde des Kinematographen! Fast zeitgleich finden in diesem Jahr die ersten öffentlichen kinematographischen Vorführungen statt. Am 1. November zeigen die Gebrüder Skladanowsky in Berlin und am 28. Dezember die Gebrüder Lumiére in Paris ihre ersten Filme.

Lebensrad, Photographie und Laterna magica gehören zu den Paten dieses neuen Mediums. Das Publikum ist schnell gewonnen. Die Zauberworte heißen "greifbar plastisch", "wie in Wirklichkeit", "alles lebt". Jeder Vorgang auf der Leinwand wird zu einem noch nie geschauten Wunder. Doch die Sehgewohnheiten müssen den neuen Medien erst angepaßt werden. Noch fliehen die Zuschauer von ihren Plätzen, wenn eine Schnellzuglokomotive ins Bild rast.

Die ersten Jahre des Films gehören den fahrenden Schaustellern. Sie erkennen als erste, daß mit den lebenden Photographien das Schaubedürfnis der Menschen schneller und besser befriedigt werden kann als mit jeder anderen Attraktion. Der Film hat danach Mühe, sich vom Ruf des Jahrmarktvergnügens wieder zu befreien. Doch mit der Verbesserung der Aufnahme- und Wiedergabetechnik wird das Kino ab etwa 1914 seßhaft (siehe Farbseite 6).

Die erste kinematographische Vorstellung in Deutschland

Die Vorstellung findet am 1. November 1895 in Berlin im Großvarieté Wintergarten statt. Die Gebrüder Skladanowsky führen unter großem Aufsehen ihr neu entwickeltes Bioscop vor. Sie sind Schausteller und so verwundert es nicht, daß die ersten "lebenden Photographien" eine Varieténummer sind. Dies zeigen auch die Themen der Filme: Das boxende Känguruh, Komisches Reck oder Acrobatisches Potpourri. Als erfahrene Nebelbildervorführer begleiten die Skladanowskys die Vorstellung mit einer eigens dafür geschriebenen Musik und blenden die Zwischentitel mit der altbewährten Laterna magica ein.

Das Phonola

Wie Guckkasten und Laterna magica als frühe Schaukünste sich ihre Tonbegleitung in der Drehorgel suchen, so verbindet sich auch der Film - der bis 1929 noch stumm ist- mit der Musik. Zuerst begleiten Klavierspieler das filmische Geschehen. Doch ist diese Verbindung zwischen Bild und Ton anfänglich eher von Zufällen als von Präzision bestimmt. Das Phonola, der Klavierautomat mit gelochten Papierrollen, ist da schon zuverlässiger. Einer der Begründer der deutschen Film- und Kinotechnik, Oskar Messter, unternimmt mit dem Phonola erste Synchronisationsversuche: Er läßt spezielle Arrangements auf Phonolarollen übertragen und entwickelt Vorrichtungen, um den Film mit den Rollen synchron laufen zu lassen.

Klaviervorsetzapparat

Rex";

nach einer Anzeige

aus dem Jahre 1902

Textanfang